|

撰文 / 蘭文里 圖 / 蘭文里 猶記得因為學業的關係,我曾在宜蘭縣大同鄉寒溪村渡過一段時日。寒溪村離羅東不遠,搭乘公車只消幾十分鐘的車程。不過,記憶中的寒溪村,始終下著冷冷的雨;我們這些外來者,在田野工作的過程中,也還是能感受到有種城與鄉、原與漢之間的差距,隱隱約約地如同不散的雲霧,壟罩在我們之間。 一起共赴田野工作的日本同學,獲得部落耆老的深刻信賴,許多寒村不為外來平地人所知的歷史,也就在石川君的翻譯下,一頁頁地攤開在我們面前。原來,在日本統治時期,這個村子是殖民政府銳意經營的模範村,學校、運動場、神社等公共建設一應俱全,都曾是寒溪村人值得自豪的回憶。而在回到台北後,我們在圖書館中覓得臺灣日日新報的老新聞,也證明村民所言不虛,寒溪在日本時代的確有過一段風光日子,即使那是個樣板…。 除了硬體建設之外,日本政府也透過教育手段,培植出一批優秀的原住民族菁英。他們接受良好的教育,日語甚至講得比關西、九州、沖繩出生的日本人,還要更標準、更貼近東京腔。寒溪村的孩子,也有人被納入這個菁英教育體系中。這批第一次具備近代化知識的原住民族菁英,自然也成為部落中取代傳統頭人、掌握政經資源的重要角色。一位寒溪村出身的某氏,就在完成學業後回到部落擔任警察工作。他的生命價值觀,已經完全內化成一個優秀的日本人,據耆老回憶,某氏還曾經把不乖乖洗手、實踐衛生規矩的小孩子,抓進駐在所體罰一頓,還是家長苦苦哀求才放人,因此當時的小朋友們紛紛爭相走告:「路上遇到那個巡查要躲開…。」 第二次世界大戰結束,中華民國的國旗取代了太陽旗,飄揚在寒溪村中。日本人走了,但是部落的事務還是得要繼續維持,像某氏一樣的原住民族菁英,也必須在最短的時間內完成自我調適,和新的外來者打好交道。耆老回憶當時的情形,村子裡面開起了「國語班」,不只教聽說讀寫,還有唱遊課呢!只是,孩子們從某氏口中學到的,除了「三民主義、吾黨所宗」之外,似乎連「起來,不願做奴隸的人們,把我們的血肉築成我們新的長城」也一並列在教材當中。

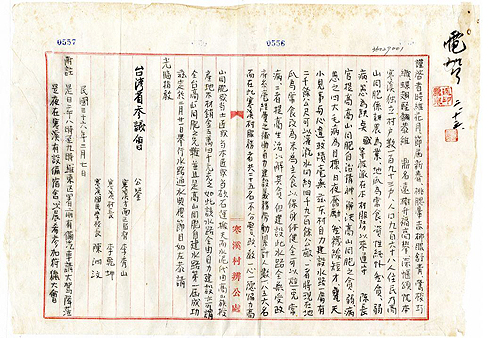

無意之間,在這份由中央研究院臺灣史研究所數位化的省參議會時期檔案裡面,我讀到了某氏的名字。這是一份發於1947年2月7日、歡迎省參議會蒞臨寒溪村,參加通水典禮的邀請函。我們不確定書此函之人是否就是某氏,但是從他也具名其上的事實看來,某氏應該也參加草擬邀請函內容的工作。這封信一方面提到高山族(1940年代早期國民政府對原住民族的稱呼)秉性純真,但貧、弱、病、愚為缺點,希望能夠早日改善,一方面也提到當時村民以農耕為主要生業,地瓜則是大家餐桌上的主食。為了改善農耕環境,村民在部落菁英的領導下,以克難方式修築一條長兩千多公尺的水道,可以引水灌溉田地。在信中,部落菁英自豪地表示,這項水力興建工程,應當是全臺灣原住民部落中的創舉,因此恭請省參議會長官於1947年2月21日蒞臨指導。寒溪村也將安排汽車到羅東接送,嘉賓除了在寒溪村參加通水典禮之外,在隔天早上還安排有「狩獵大會」…。或許對當時的平地人來說,這可是另外一種充滿異族獵奇趣味的旅遊活動吧。 這封信發出不久之後,二二八事件爆發,寒溪村並沒有被捲入衝突的漩渦中。可是,在隨後國民政府對全臺灣越來越嚴密的掌控中,這批原本接受日本教育的原住民族菁英,也同樣成為國民政府情治單位關注的對象。高一生、湯守仁是其中較為人知的例子,寒溪村的某氏也是白色恐怖的受難者之一。根據耆老的回憶,他在1950年代初期被情治人員逮捕,之後失蹤好幾年,有謠傳說他死在火燒島,也有人說他被指為匪諜之後在火燒島服刑,出獄回到寒溪、沒有多久之後就過世。 身為部落菁英的某氏,在戰後的政權與文化典範的轉移過程中,仍舊把握住一段發揮才具的機會好時光,從回憶與檔案中,他在國民政府統治時期也位居部落要津。個性剛烈的他,完成了寒溪村的重要經濟建設,同時成為部落警備治安、經濟、教育上的重要掌權者。但在聲望如日中天之時,他很可能因為一個音樂教材編排的錯誤,遭人檢舉通匪,從而在政治清洗的氛圍下中箭落馬,成為部落族人的禁忌回憶…。在2001年的宜蘭山中,兩位日語流利但國語生澀的原住民老者,居然能夠正確無誤地哼唱出、那相傳是由某氏所教導的「義勇軍進行曲」,也足以令人感嘆大時代中小人物的悲歡流轉了。 |

|

|