|

撰文 / 中研院台灣史研究所 圖 / 中研院台灣史研究所 鬮書是指關於分家、分財的文書契據。一般傳統家庭,每當家長年老或亡故時,便會邀請相關親族,依據諸子均產原則,分配家產與田產;為求公平起見,採取作鬮分產的方式,抽取應分得的財產,訂立鬮書以為析產憑藉。鬮書中的女性,包含了繼承者、訂約者等,展現的是已婚女性在家庭生活中的角色與生時的財產繼承權。此外,除了平埔族的契字,女性在鬮書中往往只聞其姓,卻不知其名。 圖1為光緒15年(1889)端月(農曆1月),頂庄仔庄兄李登財、弟李葵等所立分配家產的合約,分配的項目包含田園、厝宅、家畜、穀物等物件,家畜即貳房登財所分得已懷孕母豬一隻。契約中未見父親身影,故應是父親過世後,兄弟兩人與姪子,於母親在場與族長、母舅見證下分家,並留下一份養贍租給母親黃氏,以作為奉養母親之資。因漢人傳統社會中,女性雖無法繼承財產,但有養贍費,故此契字中的女性,是作為在場人(僅證明契約的成立事實,不對契字內容負責)與養贍費的接收者。

圖2為乾隆59年(1794)11月,北部南崁社的平埔族姊弟阿招與武生為分配家族財產立下的合約。契字中明白寫出長房為阿招(姊)、次房為武生(弟),這或許是因代筆人為漢人,而帶入漢人「房」的書寫方式,並將女性列為長房。漢人社會中,僅男性成員得於家族中列為「房」的繼承結構。在此契書所顯示出的平埔社會,女性亦可列為家族的一房,與男性成員相同,作為財產的繼承者。

圖3為咸豐11年(1861)8月母劉傅氏立撥定鬮書字。約中也未見父親的身影,故女性在此處作為訂約者,在家中無男性尊長時,成年婦女需代為治家,作為尊長立約。約中載明,母親劉傅氏可分得水田一份,任由她管耕收租,生時作為供養飲食之資,在她百年之後則作為殯葬的費用。由於鬮書是繼承權的憑證,故對於所分物業的地理範圍或數量需載明清楚,往後若遇物業移轉或買賣,便以此為憑或作補充說明。如約中在光緒癸巳年(1893)8月便補充說明鬮書內原載下新庄的厝地菜園歸劉復盛母子掌管。

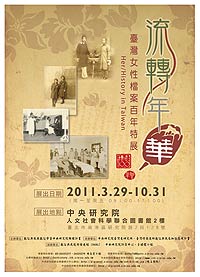

在以上的鬮書中,會以騎縫字確定鬮書的紙數,以避免偽造,騎縫字出現的部分則會依照鬮分的人數顯現1/2、1/3、1/4……,如圖3的1/3騎縫字為「鬮書參紙各執壹紙」。這些有姓無名的成年婦女,在以男性為主要訂約者的鬮書中,除了作為在場人,在場證明契約的成立外。部分平埔族社會的女性可以承繼財產,傳統漢人女性在分家的過程中,則是作為被奉養者領取養贍之資。女性要作為訂約者,唯有在家族中缺乏男性尊長時,在男性族親的見證與一團和氣的期待下,作為家長主持分家與訂約,發揮較為主動的角色。 流轉年華—臺灣女性檔案百年特展歡迎您親自透過第一手歷史檔案,來瞭解過往女性經歷的生活及走過的道路。

本次展出的藏品,精選自臺史所多年來數位典藏成果,包括婚姻契書、人身買賣契約、個人日記、證件、公文、書信、圖像等數位化檔案。藉由數位典藏科技,不僅保存臺灣歷史檔案的多樣性;且能在彈指之間,以女性為主題,從不同視野,尋覓隱身在歷史長河中她的芳蹤。 有關特展的更多資訊請見:http://herhistory.ith.sinica.edu.tw |

|

|